全国法院论文获奖结果揭晓 卫东区法院喜获三等奖 作者:梁艳艳 白珂 发布时间:2019-03-08 15:01:44

由最高人民法院主办,国家法官学院、中国应用法学研究所、人民法院出版社联合承办的全国法院系统第三十届学术讨论会论文评选结果揭晓,卫东区法院荣获三等奖1个。

由平顶山市中级人民法院刘冠华、严凤香、曹秋凤,卫东区人民法院戴远哲共同撰写的《审视与构造:法教义学视角下的“软暴力”犯罪分析——以P市法院五年来黑恶势力犯罪案件为研究样本》获得三等奖,特此公告。原文如下:

作者简介:

刘冠华,男,1964年生,河南省漯河市人,现任平顶山市中级人民法院党组书记、院长。

严凤香,女,1968年生,河南省扶沟县人,毕业于上海理工大学,现任平顶山市中级人民法院刑二庭庭长。

曹秋凤,女,1986年生,湖南省耒阳市人,毕业于河南财经政法大学,现任平顶山市中级人民法院刑二庭法官助理。移动电话:188*****,办公电话:0375-2862336,电子邮箱caoqiufeng2006@163.com。

戴远哲,男,1986年生,河南省平顶山市人,毕业于河南财经政法大学,法学硕士,现任平顶山市卫东区人民法院民一庭副庭长。移动电话:182*****,办公电话:0375-2863632,电子邮箱daiyuanzhe@163.com。

论文独创性声明

本人郑重声明:所呈交的论文是我个人进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,特此声明。

作者签名: 日期:2018年9月2日

审视与构造:法教义学视角下的“软暴力”犯罪分析

——以P市法院五年来黑恶势力犯罪案件为研究样本

论文提要:

2018年初,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部下发了《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1号),首次在规范性文件中使用“软暴力”的概念,“软暴力”并非是今年“扫黑除恶专项斗争”中的新生事物,司法实践对“软暴力”的打击由来已久,但是由于缺乏相关立法规定,实践中在打击“软暴力”犯罪时存在不少困难。笔者通过对P市两级法院五年来审理的黑恶势力犯罪案件的实证分析,发现在对“软暴力”的惩处还存在着罪名认定随意化、犯罪事实及情节的重复评价、黑社会性质与恶势力认定的法律适用泛化、普通犯罪与黑恶势力犯罪的“软暴力”界限不明等实践乱象。检视出现这些实践乱象的原因,在于立法缺乏对“软暴力”入罪条件的明确规定、司法人员对现有法律条文及规范性文件存在模糊认识、对刑事政策理解把握不到位等原因综合导致。基于对实证考察的反思,本文参照法教义学的体系解释方法论,从现有法律条文和规范性文件的有关规定,提出对“软暴力”的构成要件进行构造的意见,对“软暴力”应当符合的主观特征、行为特征、组织特征和精神强制特征进行分析,明确“软暴力”的具体认定标准,以期解决法律认定上的分歧,实现司法共识,对实践有所帮助。(全文共10051字)

创新观点:

1、创新了研究方法。法教义学是一门将现行实在法秩序作为坚定信奉而不加怀疑的前提,并以此为出发点开展体系化与解释工作的规范科学,本文用法教义学的分析方法,将“软暴力”置于整个刑法体系中予以解释,能更好的理解和把握“软暴力”的本质。

2、构建了认定条件。从“软暴力”犯罪手段的表现形式、司法适用的实践现状,对当前“软暴力”的犯罪特点和存在困境进行了分析,在分析的基础上,构造出“软暴力”入罪的必要条件,清晰的表达了黑恶势力利用“软暴力”犯罪的构成要件。

3、贯通了实现路径。“扫黑除恶专项斗争”的开展过程中,很可能会由于在实践中对刑事政策的把握不到位导致打击泛化的现象时有发生,通过法教义学对“软暴力”进行研究定位后,贯通了法教义学和刑事政策之间的路径,有效的控制了刑事政策的边界,在政策适用过程中,真正做到罪刑法定、罪责刑相适应,兼顾公平与效率,实现案件办理的法律效果和社会效果的统一。

以下正文:

引 言

近年来,黑恶势力组织为了逃避打击,出现了一些新情况、新特点。违法犯罪手段从原来动辄使用刀枪棍棒酿成血案转变为采用“跟贴靠”、骚扰等让被害人产生精神强制的“软暴力”手段,从而达到犯罪目的。2018年,两高两部下发《指导意见》,首次系统的对“软暴力”的各项特征及其在具体罪名中的定位做了正式规制,为惩处黑恶势力利用“软暴力”实施的犯罪行为提供了法律依据。然而,由于“软暴力”的表现形式错综复杂,“软暴力”行为如何入罪,实践中如何准确把握“软暴力”的特征,在认定上还存在不小的差异和盲区,司法机关无法达成共识,导致打击黑恶势力犯罪受到负面影响。

一、实证考察——黑恶势力“软暴力”现实表现及突出特点

(一)“软暴力”犯罪的表现及特征

2018年的“扫黑除恶专项斗争”将“软暴力”犯罪和“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”一起被列入严厉打击的范围。比较而言,公众对“村霸”、“保护伞”这些名词相对容易理解,而对软暴力犯罪的概念还比较陌生。为了更直观的展示软暴力,笔者首先选取两个案例予以说明。

案例一 自2015年起,每逢荔枝成熟产销季节,被告人崔某豪便在荔枝生产示范村一带,组织同村的被告人崔某乙等二十余名社会闲散无业人员,采取坐、随意吃拿收购点荔枝,或成群结队驾摩托车在收购点附近游荡、砸车玻璃、挖坑堵路等让人产生心理强制的威胁方式给该荔枝收购点施加压力,使在该荔枝收购点的工人及商户产生恐惧,以便可以强行以高于市场的价格推销冰砖给收购商,达到非法控制和垄断示范村一带荔枝收购点的冰砖交易市场的目的。

案例二 自2015年起,被告人卢某便利用自有资金开始对外发放高利贷,并逐渐形成以自己为首要分子,被告人崔某、张某等人有组织的参与高利放贷并采用软暴力方式催收的恶势力犯罪集团,对孙某某、刘某某等6名被害人,先后多次有组织地采取泼油漆、砸玻璃、拉横幅、大喇叭吆喝、到被害人家中强行居住、放哀乐、言语威胁等多种软暴力手段恐吓被害人,严重扰乱了被害人正常的工作和生活秩序,造成恶劣的社会影响。

以上案例揭示了软暴力的真面目:是指黑恶势力在实施违法犯罪活动过程中所使用的除暴力及暴力相威胁以外的一切行为。包括不使用武力手段或使用微武力手段(即未达到法律惩处)作用于行为对象,引起行为对象心理恐惧,形成精神强制,从而屈服于行为人,使行为人达到逃避法律惩处的目的。

(二)中部某省P市两级法院审理的黑恶势力案件统计分析

2014年以来,P市两级法院审理黑社会性质组织犯罪13件182人,恶势力犯罪109件373人,共涉及罪名18个,违法犯罪事实427起,其中,利用软暴力实施违法犯罪87件,违法犯罪次数达336次。具体情况分析如下:

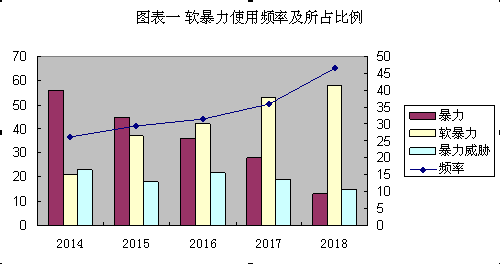

1.黑恶势力使用暴力手段实施犯罪频率逐年下降,而软暴力手段则逐年上升,在违法犯罪次数所占比例同比增大。

从以上表格的数据分析可知,黑恶势力的软暴力手段的使用频率从 2014年的21次上升为2018年上半年的58次,上升了352%,翻了三番。在黑恶势力犯罪的整个违法次数中所占比例也逐年增大。2014年为26.3%,2015年为29.4%,2016年为31.6%,2017年为35.8%,2018年上半年为46.4%,软暴力犯罪手段已经成了黑恶势力犯罪的主要手段。

2.软暴力手段的表现形式丰富,呈现多样化的特点

软暴力使用手段多种多样,比较常见的是以下几个方面:一是雇佣社会闲散人员、老年人及妇女等,采取“聚众哄闹”、“静坐”的方式,向被害人施加压力。二是采取“跟贴靠”、“呼死你”、“上门谈心”及与被害人同吃同住等方式,严重影响被害人的正常生活,给被害人造成精神强制。三是用放鞭炮、砸玻璃、泼油漆、刷标语、放毒蛇等方式,不断挑战受害人的心理承受底线。四是采取变相体罚的方式,如挖坑填埋、不让受害人睡觉、逼受害人喝尿的方式迫使受害人接受其不法要求。总之,就是采取一切非暴力的,看似和平的,但却可以让被受人产生巨大精神压力的手段,让受害人在无法忍受的情况下,从受害人处获取非法利益。

表二 软暴力的使用手段及其次数分析表

|

方式

|

2014年

|

2015年

|

2016年

|

2017年

|

2018上半年

|

合计

|

|

聚众哄闹

|

8

|

6

|

7

|

5

|

2

|

28

|

|

侮辱

|

1

|

3

|

4

|

3

|

1

|

12

|

|

恐吓

|

4

|

2

|

9

|

6

|

6

|

27

|

|

放鞭炮

|

2

|

7

|

5

|

4

|

2

|

20

|

|

砸玻璃

|

7

|

3

|

6

|

8

|

4

|

28

|

|

跟贴靠

|

4

|

9

|

6

|

5

|

3

|

27

|

|

泼油漆

|

6

|

5

|

9

|

7

|

2

|

29

|

|

变相体罚

|

3

|

8

|

6

|

7

|

3

|

27

|

|

电话、

短信骚扰

|

8

|

3

|

7

|

9

|

2

|

29

|

|

放毒蛇

|

5

|

3

|

4

|

2

|

1

|

15

|

|

谈判

|

5

|

7

|

9

|

5

|

2

|

28

|

|

协商

|

5

|

9

|

4

|

7

|

1

|

26

|

|

非法拘禁

|

8

|

9

|

6

|

7

|

5

|

37

|

|

挖坑填埋

|

0

|

1

|

0

|

1

|

1

|

3

|

3.软暴力看似很软,实则危害后果巨大

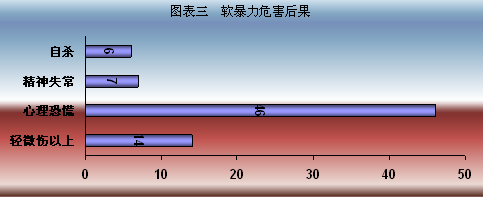

从P市审理的近五年的黑恶势力犯罪案件来看,使用软暴力手段造成被害人轻微伤以上后果的14人,产生严重心理恐慌、留下恐慌后遗症的46人,造成被害人或其家人精神失常的7人,导致被害人及其家人自杀的6人。与暴力手段相比,黑恶势力直接使用暴力作用于受害人的,造成受害人死亡的仅2人,轻伤及以上的21人,因此,软暴力犯罪手段的危害性不容小觑。

4.因规范缺失导致软暴力犯罪打击不力现象时有发生

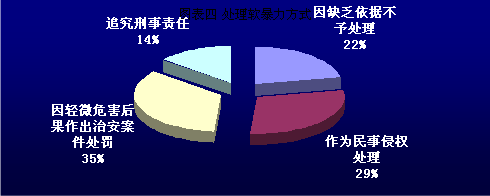

由于被害人对软暴力手段的认识不足,能保留的证据较少,且大多数属于心理威慑,对损害结果无法进行鉴定,再加上黑恶势力组织成员在犯罪时往往懂得如何逃避法律追究,使公安机关在打击过程中加大了取证的难度,案件进入审判环节后,也可能由于缺乏完整的证据链条导致无法认定,打击效果大打折扣。从统计的数据来看,因损害结果无法鉴定,受害人不敢报案,作为民事侵权处理的案件有24件,占比29%,因危害后果较为轻微,公安机关作为治安案件作出治安处罚的案件为31件,因取证较为困难,缺乏完整证据链条的案件而没有作出处理的案件为18件。

二、现实困境——软暴力适用之异化表现

(一)软暴力入罪与出罪的认定随意化

表五 软暴力罪名认定随意化表现分析

|

行为类型

|

认定罪名

|

认定次数

|

总计

|

|

采取聚众哄闹、静坐、滋扰等方式以群众施加压力,逼迫群众接受拆迁协议

|

聚众扰乱社会秩序

|

3

|

9

|

|

寻衅滋事

|

5

|

|

组织、领导、参加黑社会性质组织罪

|

1

|

|

找借口以收取保护费为名,向饭店索要财物

|

敲诈勒索

|

4

|

7

|

|

寻衅滋事

|

2

|

|

诈骗

|

1

|

|

采取“跟贴靠”、“呼死你”等让被害人产生心理恐惧、极度厌烦、严重影响工作和生活的方式,强行索要债务

|

寻衅滋事

|

2

|

16

|

|

非法拘禁

|

4

|

|

敲诈勒索

|

4

|

|

非法侵入他人住宅

|

1

|

|

诈骗

|

5

|

|

采取威胁、围堵、辱骂、恐吓方式,强行推销商品给商户

|

聚众扰乱社会秩序

|

1

|

6

|

|

强迫交易

|

4

|

|

寻衅滋事

|

1

|

从上述表格可以看出,法官在审理案件过程中,对软暴力做入罪认定时,存在不小差异。由于案件本身可能存在的合法因素及民刑交叉问题的混同,法官们案件在作出最终裁决时,只能凭借自身经验和社会的一般评价进行判断,导致司法认定存在差异,同案不同判的现象时有发生。对同一种行为,同一种目的,同一种危害后果,有的案件定性为寻衅滋事,而有的案件却被定性为敲诈勒索。

造成以上现象的原因主要是由于对软暴力认识存在差异,有人认为软暴力系犯罪手段而非犯罪目的,其实施软暴力手段是为了实现既定的犯罪结果,应当属于结果犯;有人认为软暴力犯罪危害大,但由于其实施具有较强的隐蔽性和模糊性,公安机关在证据收集方面存在较大的困难,如果一味追求犯罪结果,势必造成打击不力,放纵犯罪,应属行为犯;还有人认为,软暴力应属于 “行为+结果”犯,有行为没有结果,容易造成打击泛化,而一味追求结果而忽视行为,则有可能造成某些过失犯罪也被纳入到软暴力的规制范围当中,应综合考虑。

(二)软暴力行为与结果的非对称性导致认定重复评价

“刑法上的禁止重复评价原则是指针对同一事实的同一属性或侧面进行定性处罚上的二次或二次以上的法律评价,包括进行定罪情节与定罪情节的评价、定罪情节与量刑情节的评价、量刑情节与量刑情节的评价”。在司法实践中对刑法第294条第4款进行理解和适用时,通常的做法是只要被告人在实施了黑社会性质组织犯罪的同时,又触犯了其他的犯罪行为,一般予以数罪并罚。例如P市审理被告人薛某某组织、领导黑社会性质组织罪一案时认为,薛某某构成同时触犯9个罪名,予以数罪并罚。其中,以软暴力实施的违法犯罪行为12次,该12次行为中,有7次行为仅成立违法,但法院在做出最终裁决时,既将该7次软暴力实施的违法行为认定为冯某某黑社会性质组织犯罪中的客观行为,又将其作为具体罪名的事实行为予以单独评价,实行数罪并罚。显然,这违背了刑法禁止重复评价的原则。

(三)有组织犯罪的认定标准人为降低,法律适用泛化

软暴力的法律适用,需以指导意见为基础,并结合刑法条文和其他规范性文件的规定去理解其具体含义,据此,才能准确把握软暴力入罪的界限。从《2018指导意见》的司法本意上来讲,软暴力之所以能够入罪,是由于其在黑恶势力犯罪中所起的作用,使用的频率和危害后果的严重性已经到了必须用刑罚来规制的地步。但在实践中,由于对法律理解的偏颇和对现代司法理念的把握不到位,软暴力在实践中出现法律适用的泛化,具体的表现就是把普通刑事案件中利用软暴力实施的行为作为黑恶势力的犯罪手段来处理,人为的降低了黑恶势力认定的标准,导致普通犯罪集团、恶势力犯罪团伙被拔高认定为黑社会性质组织犯罪,或将普通团伙性犯罪认定为恶势力犯罪集团。据统计,P市两级法院2014年以来审理的122件黑恶势力犯罪案件,有13件属于因政策把握不到位将“恶”拔高为“黑”,将普通犯罪团伙定性为“恶”。

表六 软暴力的法律适用泛化情况

|

年份

|

普通团伙犯罪被升格认定为恶势力犯罪

|

恶势力犯罪被拔高认定为黑社会性质组织罪

|

合计

|

|

2014年

|

3

|

1

|

4

|

|

2015年

|

1

|

1

|

2

|

|

2016年

|

2

|

0

|

2

|

|

2017年

|

2

|

0

|

2

|

|

2018年上半年

|

2

|

1

|

3

|

|

总计

|

10

|

3

|

13

|

(四)黑恶势力的软暴力与普通犯罪的软暴力界限不明

事实上,关于普通案件中的软暴力手段是否构成犯罪,在司法实践中存在着不同的认识,一种观点认为,软暴力仅存在于黑恶势力犯罪案件中,因为软暴力本身是黑恶势力组织特有的犯罪手段,在普通案件中不存在软暴力,另一种观点认为,《2018年指导意见》列举了滋扰、追逐、辱骂等软暴力手段方式,但这些方式同时也存在于其他的犯罪中,且意见明确了软暴力在具体罪名中的表现形式,普通案件同样可以存在软暴力。正是由于存在观点上的分歧,导致二者之间的界限常常存在模糊认识。即使普通案件中存在软暴力,但二者之间的软暴力应当如何区分,同样的行为是否构成同一罪名,罪与非罪的界限在哪里,量刑上是否要有所区别,这些问题都直接影响案件的处理,决定了刑事政策的使用效果。

三、破局重构——刑法教义学视角下黑恶势力软暴力犯罪要件构造

通过前文的分析可知,软暴力在司法实践中还存在的诸多困难,究其根源,主要是在司法过程中,执法者在法律适用方面缺乏整体性的“法典思维”,没有充分运用刑法条文与刑法原则之间的内在联系。一方面,“现有规范性文本的有限性与语义的模糊性这对天生的矛盾体决定了刑法教义学外延之广阔”。另一方面,软暴力入罪的目的不难理解,其打击典型案例的意图也显而易见,但“某些行为缺乏条文的某个或某些要素时,就会引发异议”。由于在适用法律过程中,执法者忽略了刑法条文与刑法原则的内在联系,导致在对违法事例进行定性分析时,就会违背法教义学的基本原理。鉴于此,笔者试着用法教义学方法中的法律适用整体性思维和实施行为的体系化视野,以现有条文及规范性文件为基础,对黑恶势力软暴力犯罪的构成要件进行分析和构造。

(一)入罪构成条件之一:主观特征—为谋取非法利益或形成非法影响

软暴力手段的主观特征并非是指故意或过失等犯罪构成的主观方面,而是指在司法解释或者规范性文件中明文规定的主观违法要素,也可以称之为目的要素或者是犯罪动机,是指“行为人通过实施犯罪行为达到的某种危害结果的希望或追求”。目的要素在现有刑法条文中有较多的体现,如敲诈勒索罪、诈骗罪、盗窃罪的以非法占有为目的,开设赌场罪的以营利为目的,拐卖妇女、儿童罪的以出卖为目的等等,这些都并非是故意或者过失的主观形态,而是表现为犯罪目的的主观要件。通说认为,成立犯罪必须具备构成要件的该当性、违法性与有责性,而目的要素就是判断违法性存在的根据。

就黑恶势力来说,追求巨大的经济利益是其最终的目的,虽然对于恶势力来讲,在发展初期可能不单单或者是并非为了获取经济利益,同时也有在社会上“争强好胜”、“扬名立万”的意图,但是随着其不断的壮大组织力量,朝着黑社会性质组织发展时,最终还是要回归到追求经济利益,实现非法控制的终极目标上,因此,为谋取不法利益或形成非法影响,就是黑恶势力实施犯罪的目的要素,也就是黑恶势力软暴力入罪的主观要件,这是区分黑恶势力软暴力犯罪与普通刑事案件中软暴力的本质区别,也是《2018年指导意见》在条文中对软暴力入罪的主观动机予以明确外,同时又规定软暴力手段不成立犯罪的特殊情形的理由。举个例子,如果一个团伙,为了寻求精神刺激、填补精神空虚,或者仅仅是为了证实自己的能力和胆量,多次使用软暴力手段对群众进行骚扰,严重破坏了社会秩序,侵犯他人的人身权利,那么在符合其他犯罪构成条件的情况下,可以用具体罪名对其予以处罚;但该团伙由于并非是为了追求不法利益,或者形成非法影响,因而不能定性为黑恶势力,对司法实践的影响就是在软暴力手段尚不构成犯罪的情况下,不能成为黑社会性质组织罪和恶势力犯罪的客观行为。

(二)入罪构成条件之二:行为特征——以暴力或暴力威胁为基础

行为特征作为认定黑恶势力犯罪的本质特征之一,刑法第294条、《2009年纪要》和《2015年纪要》都对行为特征有明确的阐述,不难看出,暴力性是黑社会性质组织行为特征中必备特征,即所谓“无暴力不成黑”。即便是黑社会性质组织的非暴力行为,也是以暴力或以暴力威胁为后盾的,其之所以能够实现对人民群众的心理强制或者威慑,进而实现非法控制,依靠的正是暴力血腥的违法犯罪手段。黑社会性质组织并不排斥非暴力性手段,甚至当其发展到一定阶段后会以非暴力性的违法犯罪手段为主要活动,但这并不是说黑社会性质组织会自动放弃使用暴力手段,更不是说在黑社会性质组织发展过程中可以没有明显的暴力性违法犯罪活动。在黑社会性质组织的犯罪中,无论如何变换软暴力手段的使用方法,暴力仍然是其能够对社会公众产生心理强制的重要原因。基于此,对于软暴力在黑社会性质组织犯罪中的入罪,是否以暴力或以暴力相威胁这一行为特征,是软暴力入罪是否准确的基准石,笔者的这一意见在《2018年指导意见》也有明确体现。

需要特别进行说明的是,立法及司法解释、规范性文件对以暴力为基础的规定,均是针对黑社会性质组织。那么恶势力利用软暴力实施犯罪,是否也应当以暴力作为后盾呢?由于立法层面上存在空白,在既要“打早打小”,又要“打准打实”的刑事政策的指导下,有一种观点认为,“单独使用软暴力实施的违法犯罪行为,也可以形成一股恶势力,认定恶势力利用软暴力实施犯罪,无须以暴力或暴力相威胁作为后盾,更无须以暴力随时付诸实施为条件”。对此,笔者持怀疑态度。首先,根据指导意见关于恶势力的定义可以看出,恶势力与黑社会性质组织的行为特征并无区别,恶势力是黑社会性质组织发展的初级阶段,黑社会性质组织是恶势力发展的高级形态,从某种意义上来说,恶势力与黑社会性质组织实际上只是隔着一层“窗户纸”。也就是说,一旦恶势力开始有意识、有计划、有组织地通过犯罪活动试图在正常社会里建立非法秩序,实现非法控制,那么其就跨越了向黑社会性质组织升级转型的鸿沟,剩下的只需要完成量的积累。因此,恶势力的犯罪特征从形式上来讲,与黑社会性质组织是一致的,只是还没有完成“量变”到“质变”的转变而已,因此在讨论黑恶势力的软暴力入罪标准时,无论是“黑”还是“恶”,均应当以暴力或暴力威胁作为基础。其次,从宽严相济的刑事政策的角度出发,在认定恶势力利用软暴力实施犯罪时,如不考虑是否以暴力作为基础和后盾,那么势必将导致恶势力认定标准的降低。如此一来,不仅在立法上缺失规范依据,违背了罪行法定原则,同时也会使刑事政策调控功能出现失调,造成黑恶势力打击泛。因此,以暴力和暴力相威胁为基础,作为黑恶势力软暴力入罪的门槛,既符合罪行法定原则,也顺应了刑事政策的要求。

(三)入罪构成条件之三:组织性特征——符合有组织犯罪的基本特点

组织特征是黑恶势力的特有特征,这也是为什么在中国,黑社会性质组织和恶势力被统称为“有组织犯罪”的根本原因,也正是由于该特征,有组织犯罪才比普通的共同犯罪和犯罪集团具有更大的社会危害性。实践中,对于黑恶势力组织特征的把握往往存在较大争议。不过,本文要讨论的组织特征,不是指黑恶势力组织的形成时间、严密程度、组织形式和帮规纪律等,而是指黑恶势力利用软暴力实施犯罪时是否是“有组织地”,即是否有明确的组织者、领导者和纠集者,组织者、领导者和纠集者是否固定,组织成员分工是否明确,手段、目标是否一致等问题。这不仅是罪刑法定的要求,也是刑事政策和司法处理技巧的要求。例如,王某甲等人“涉恶”案,检察机关指控及一审法院审理后认定:王某甲等4人为从新农村建设的道路硬化工程中谋取非法利益,雇佣多人利用软暴力手段实施了一系列的违法活动,形成了一个较为固定的团伙,该团伙已经构成了恶势力犯罪集团。二审法院经审理后查明,该案虽然人数较多,实施了一系列的寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法活动,但由于各被告人之间没有组织性,缺乏紧密联系,无论是承包工程,还是实施违法活动,都不是基于统一的组织目标,涉案人员均是各为其利、各行其是,纠集者也不固定,随意性较强,在实施违法活动时,大多数人都是临时纠集而来,组织成员之间也没有明确的分工,不应当认定为恶势力。因此,笔者认为,认定软暴力犯罪,“有组织地”实施是必备要件。关于“有组织地”,应该从以下三个方面进行理解:第一,必须是以组织的名义或者是为了组织的利益,由组织成员有计划、有分工地实施违法犯罪活动,在司法实践中,一般表现为争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威等;第二,组织者、领导者和纠集者相对固定,能较为明确的区分组织中的主从犯、首要分子等;第三,组织成员的目标应当是一致的。

(四)入罪构成条件之四:精神强制特征——以受害人感受为主,以法益侵害和一般人的认知为辅

如前文所述,黑恶势力利用软暴力实施犯罪,主要是想对被害人实施精神强制,从而实现其不法目的。精神强制是一个主观性很强的描述性词语,在实际案件审理过程中,法官如何对精神强制进行判断,精神强制的程度要达到刑法规制的范畴的标准应该如何界定,在司法实务中,尤其考验执法者的智慧。

软暴力的本质要素是精神强制,这是软暴力与暴力、威胁的根本区别。所谓精神强制,是行为人通过某种行为,追求对受害人造成恐惧、屈服等心理影响。从前文的统计分析可知,软暴力的表现形式复杂多变,每种行为都会造成受害人不同程度的精神强制,那么如何对受害人精神强制的程度进行判断呢?理论上有三种观点,第一种观点主张以受害人是否因软暴力行为而丧失其自由意思为标准,也就是根据被害人主观上的反应、感受为标准。第二种观点主张以被害人所遭受的不法行为,相对于一般人是否会因此丧失自由意思为标准。第三种观点主张以使社会一般人产生心理恐惧、从而不敢反抗为标准。笔者认为,前两种观点主张以被害人的主观感受作为判断的标准,是值得商榷的,会导致受害人在向法官陈述主观感受时,刻意夸大心理恐惧的程度,将行为人置于不公平的境地,导致软暴力入罪标准的人为降低,不符合刑法的谦抑性原则。而第三种观点以一般人的心理感受作为衡量受害人是否受到心理强制的程度,实际上也是值得商榷的。因为每个人的心理承受程度会因自身原因造成较大的差异,如学历的高低、身体状况的好坏、年龄大小、社会阅历的深浅、对法律的熟悉程度及个人价值观的不同等,而软暴力行为是针对具体受害人的,主张以一般人的心理感受来判断受害人的精神强制程度,对受害人来说,也是不公平的,因为有些行为对于一般人来说可能不会造成精神强制,但对于受害人来说,可能已经突破心理承受的底线了,比如残疾人、老年人、孕妇、受过心理创伤的人等。结合司法中实际遇到的问题,笔者认为,可以从以下三个方面对精神强制程度进行分析:

1.受害人是否因心理恐惧丧失了自主表达意志的自由,导致不能反抗、不敢反抗;

2.受害人是否基于心理恐惧处分了自己的合法权益,导致法益受到侵害,而该法益的侵害与心理恐惧之间具有刑法上的因果关系;

3.该精神强制程度符合一般人的社会认知。

也就是说,应当以受害人的主观感受为标准,在法益受到侵害的情况下,结合社会大众的一般性认知做出合理判断。

综上所述,在法教义学视野下的软暴力犯罪,需根据《2018年指导》意见的总体要求,正确运用刑法条文和其他规范性文件的相关内容,做出合理判断。正如前文所言,只有在法律规定的层面上,对软暴力做恰当的构造和定位,明确其基本特点和本质属性,才能在司法实践中准确判断软暴力,真正做到精准打击,罚当其罪。

结 语

中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,要求司法机关对黑恶势力的打击,既要坚持从严从快从重惩处,又要坚持依法办案,坚持法定标准,做到宽严有据,罚当其罪,实现法律效果与社会效果的统一。本文在《2018年指导意见》做出明确规定的基础上,结合刑法条文及现有的规范性文件,从法教义学的角度,对软暴力入罪的标准进行了探讨,构造出认定软暴力四个标准的判断思路,并对判断思路运用相关法律及文件进行了说明,使得黑恶势力利用软暴力犯罪的认定在司法实践中有了统一性和可操作性,力争减少司法判断的随意性和差异化,实现同案同判。然而,由于笔者的理论水平有限,所提观点也有不到之处,2018年是扫黑除恶斗争工作的开局之年,也是首次明确的提出软暴力的概念,在今后与黑恶势力犯罪的斗争中,还会遇到更多的问题,期望本文对后续问题的研究有所助益。

责任编辑:白珂 |